そんなふう 38

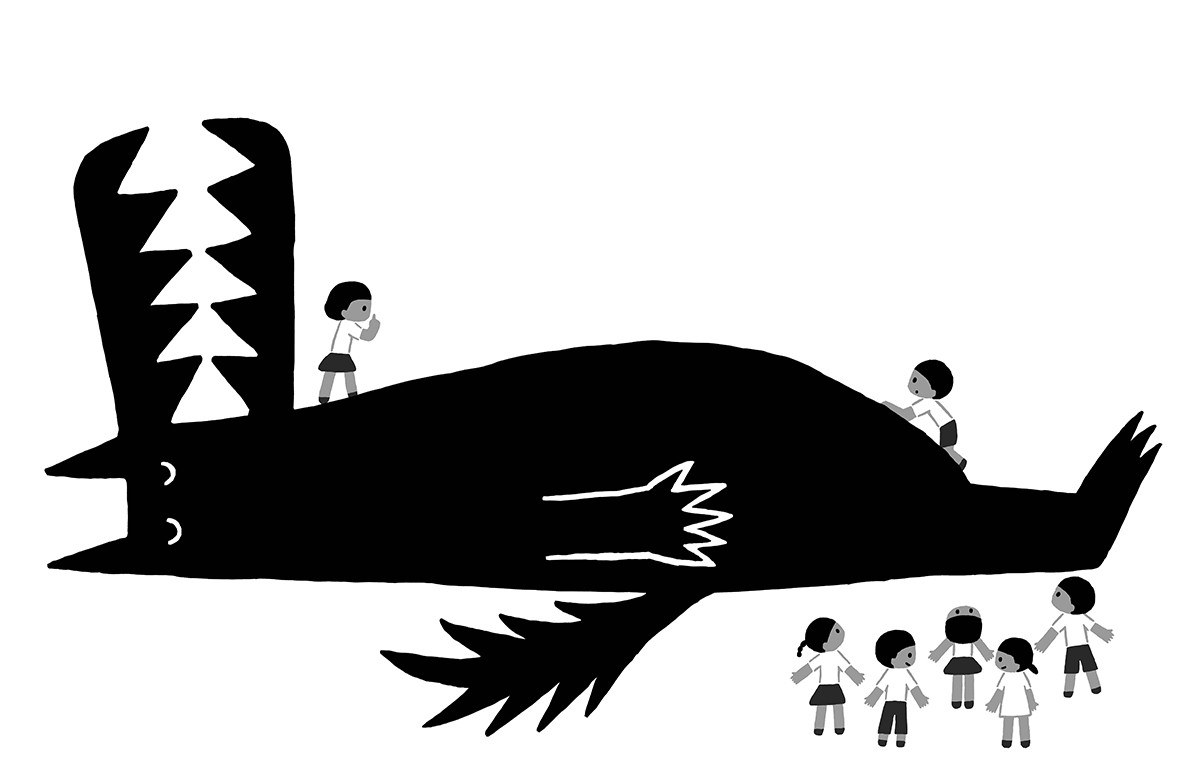

小学生の頃、夏が嫌いだった。家にエアコンがなく、大阪の夏は毎日寝苦しく不快だったことが、その理由として真っ先に思い出されるが、夏休みのあいだにも学校のプールに通わなくてはならず、水着に着替える更衣室が汚くていやだった、とか、夏の照りつける日差しがとにかくうんざりだった、朝ラジオ体操に行くのが嫌だった、等々細かく他にも理由があった。とにかく毎年長い夏休みをもてあまし、早く夏が終わらないかとばかり思っていた。それが大人になってからいつのまにか夏が好きになっていた。薄っぺらい服を着て、サンダルに素足で歩くときに感じる夕方の風の心地よさ、汗をかいたあとのシャワー、暑いときに食べるスイカの甘い味、日暮れに屋台やテラスで飲むその日一杯目のビール、、どれも夏にしか味わえないこと。

今年の酷暑にはさすがに閉口した日も多々あったが、それでも夏が終わりに近づくとやはり寂しい。夏だけに感じる、なまなましさ、生き物の気配を全身で感じながら、暑さと一緒に自分もいまを生きているのだ、という実感を味わうことが、一番好きなのかもしれない。生の時間よりも死に向かう時間のほうが増えてくると、そういったことが有難いと感じるようになるのだなあ、と夕暮れに秋の虫の鳴き声を聞きながら、ふと思った。

![そんなふう 38 | Fasu [ファス]](https://stg.fasu.jp/wp-content/themes/fasu/images/logo.svg)

![そんなふう 38 | Fasu [ファス]](https://stg.fasu.jp/wp-content/themes/fasu/images/logo_sp.svg)

![Fasu [ファス]](https://stg.fasu.jp/wp-content/themes/fasu/images/logo_white.svg)