『めにみえない みみにしたい』が公演中、マームとジプシー藤田貴大さんインタビュー。「その時、その場にいた質感を覚えていて欲しい」

マームとジプシーによる4歳から楽しめる演劇『めにみえない みみにしたい』が、現在、彩の国さいたま芸術劇場で5月6日(日)まで開催されている。藤田貴大さんが主宰を務めるマームとジプシーが、子どもと楽しめる演劇を手がけるのは初めて。公演直前、藤田さんに『めにみえない みみにしたい』への思い、子どもたちに伝えたいことを聞いた。

「不安もあったし、プレッシャーもありました。稽古の序盤は4歳以上が対象だということを意識していましたが、最終的にはその事はあんまり関係なくなって、いつもと同じ作業に戻った感じで、マームとジプシーでの普段の作業と一致してきていることにとても手応えを感じています。子どもに見てもらうからといって、ただ『分かりやすい』作品にするのではなく、自分たちにとっても新しいと思えるモチーフに挑戦できていて、それが楽しいですね」

──故・蜷川幸雄さんが芸術監修を務めた彩の国さいたま芸術劇場。マームとジプシーは2016年に公演を行い、昨年は地元の中高生を交えた演劇のワークショップを行ったりと交流を深めてきた。そんな流れから生まれた今回の企画は、「すっと、違和感なく入れた」と話す。

「蜷川さんは生前、何回か『藤田くんには、自分ができないことを劇場とやってほしい』と言ってくれました。僕がいろんな意味でフレキシブルに動けそうだと評価してくれて、そんな風に言ってくれたんだと思います。僕は20代の頃、18歳までの自分自身の記憶、つまり自分が子どもだった頃をモチーフにした作品を発表してきました。現在は、マームとジプシーの活動と並行して、中高生と共に作品をつくったり、自分より若い世代に向けてワークショップを実施したりしています。今回は、彩の国(さいたま芸術劇場)にオファーしていただいた企画ではありますが、自分のこういった流れの中で、必然的に取り組みたいと思った作品だと実感しています。彩の国はそういう(彩の国以外での)僕の活動や作家としての流れも見てくださっているからこそ、この企画をオファーしてくださったんだなと思っています」

──『めにみえない みみにしたい』は、二部構成。一部の「めにみえない」、二部の「みみにしたい」に分かれている。座席はあるけれど、観客の子どもや親子が舞台上に座って鑑賞できるという自由なスタイルだ。

「最初は、劇場に来た子どもたちに洋服を着せてみたりとか、極端なことをやろうとしていましたが、衣装のスズキタカユキさんと『洋服を着たくない』『似合わない服はいやだ』って子もいるんじゃないかという話になって。自分もそういうみんなが喜びそうなことを喜べずに恥ずかしがってしまうタイプだったから、スズキさんにそう言われたときしっくりきたんです。着せるって、意外と大変なことだよねということを話し合えて良かったと思います。

子ども向けでよくあるコール&レスポンスだったり、“客いじり”みたいなことを取り入れたりする印象があるのだけれど、その時に『声を出せなかった』『手を挙げられなかった』と感じてしまう子がいたら、その子にとっての上演時間は作品どころじゃなくなってしまうような気がします。だから劇中での直接的な、例えば何かをしてもらうような関わり方はやめて、ただ芝生が敷かれた舞台にいてもらい、それが嫌な子は外側からも観られる選択肢をなくさないようにしました。結果、子どもたちも含めて舞台になり、風景になることはできるのかなと。子どもをさりげなくストーリーに巻き込むような、例えばじゃんけんとか大きい布とか、そういったモチーフは置いておくつもりです。

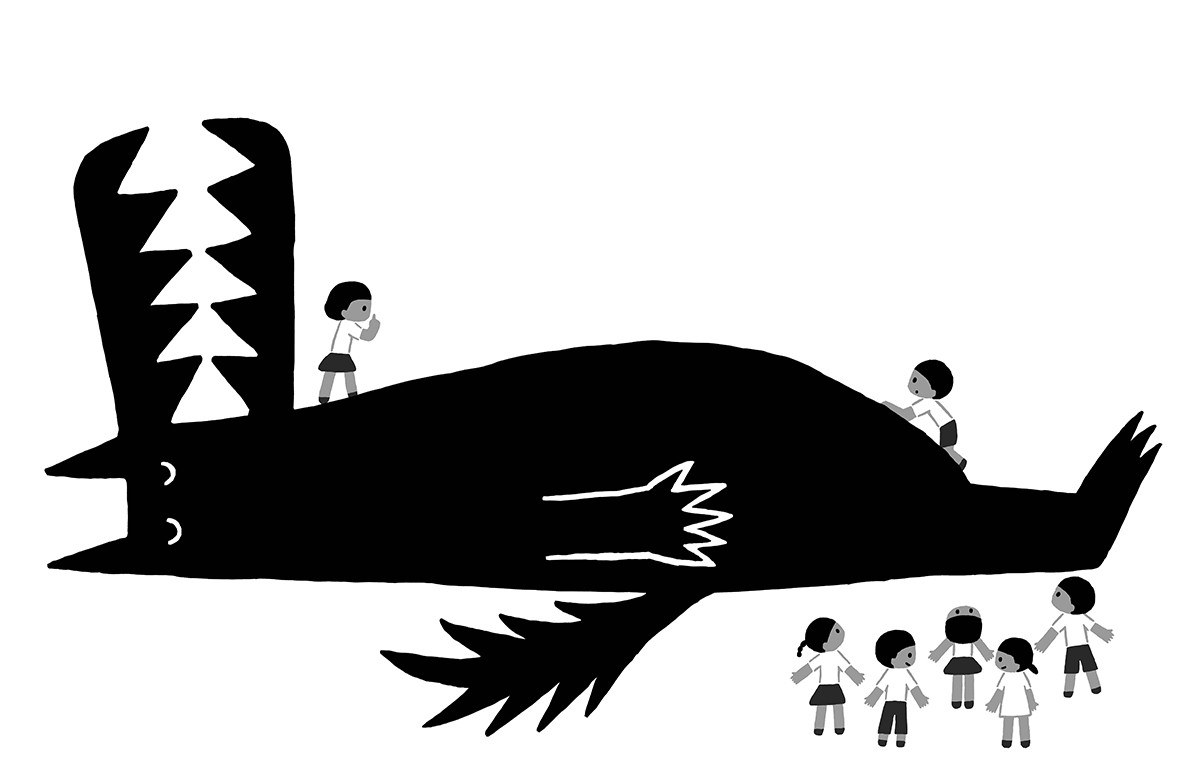

物語は、夜に森に行くという話。一部では、女の子のお母さんが小さい頃に森に行ったという話を女の子に話している。二部では、いよいよ女の子が森に行きます。森に行く途中でいろいろな事が起こる……というようなプロットを考えています。“森”は、絵本や童話でよく用いられるモチーフですよね。別に派手なキャラクターが出てくるとか驚かせる仕掛けがなくても、“夜”“森”の響きだけでゾワゾワする感覚があると思うので、そういう言葉を選びました」

──4歳から大人まで楽しめる演劇。それは大人になることで忘れてしまったものを呼び起こす作業であり、藤田さん自身が演劇を楽しんでいることが子どもたちに伝わることが大事だと考えている。

「大人になるにつれ、削がれていったものがたくさんあります。大人になると“具体的”なものが好きになり、そういう具体的なもので溢れている世界の中で楽しむようになっていくんじゃないかと思っています。例えば、この服はいくらで、次の土日に買おうみたいな。子どもはそんなことがなくて、具体的に分からなくても、感覚的に惹かれていれば楽しめる。自分が感じていたことがすごく大切なことなんだけど、大人になると答え合わせが始まる。その答え合わせが始まる前が、一番楽しかった。その頃のことを思い出したいなと思っています。

僕自身もやるからには楽しみたい。誰かのために仕事をするような仕事をしたくないから“劇作家”という仕事をしていると思っています。自分のためになっていないと、誰のためにもならない。そうやってここまで来たことを自分自身が上演中に思う事ができたら、いい時間になるだろうし、自分が楽しんでいることが子どもたちにも伝わったら、公演として成立するんじゃないでしょうか」

4歳から楽しめる演劇『めにみえない みみにしたい』。主宰の藤田さんが子どもたちに望むのは「その時、その場にいたという質感を覚えていて欲しい」ということ。そして、「その時間を体験した次の世代が生み出すものを期待している」と語る。

「ほとんどの子どもたちは、上映時間の中で盛り上がったとしても忘れていくと思うんです。だけど、その時その場にいた質感は、他のものとは違うものになれば良いなと思っています。今の子どもが触れるものは、僕らの時よりテンポが速くて、量も格段に多い。YouTubeを見たり、ゲームをしたり。僕なんかは、『風の谷のナウシカ』を擦り切れるまで観ましたが、ひとつのものを見続けるという経験をしない子もいっぱいいるはずです。

演劇は、そういった今子どもたちの手元にあるものとは違って質感を体験させるものだと思っています。すごくアナログだし、簡単に手元で再生はできない。そこで味わったことが、なんとなく脳裏に焼き付いていてくれたら、僕の舞台を体験した子たちは、未来に何をつくるのだろうと。それに期待しているんですよね。

僕自身は、幼い頃そんな経験をしていなくて、当たり前だけど、僕がみんなに観せるものは僕が今までに観たことがないもの。そういうループなんですよね、世代って。それが楽しみで、こういう企画をやっている気がします」

──30代や40代、結婚や家庭を持つことで変わる演劇との関わり方もポイントにある。

「演劇が好きでよく足を運んでいた人も、徐々に家庭を持ったり、出産をしたりで、演劇が遠ざかる時期でもあります。その人たちが、気兼ねなく観に来れる場の必要性も感じていました。そういう意味でも音楽を原田郁子さんに担当していただけたことが良かったと思います。郁子さんの音楽を聴き続けて一緒に年齢を重ねて来たひとは、お母さんお父さんの中にも、いるような気がして。

マームとジプシーは、もちろん僕よりも若い世代がどんなことを感じるかも大事ですが、僕のモードと、同世代が感じているモードが重なっていくことも大切だと思っていて。だからこの企画も、子どもも楽しめるとはいえ、同世代にも伝わるものにしたいと思っています。こういった子ども向けの企画で、がっかりしてしまう大人も多いと思うんです。『やっぱり子ども向けでつまらない』『連れて来るのに疲れた』とか。

『めにみえない みみにしたい』は、親子で一緒に観れたこともそうだけど、親自身が観に来れて良かったと思ってもらいたんです。全世代を無視しないような作品にしたいですね。スズキタカユキさん、原田郁子さんともそういう話をしました。観客のみなさんが生活との折り合いの中で、表現とか芸術とか、音楽やファッションも、何となく疎くなってしまう時期に、そういう人たちもきちんと足を運びたいと思える環境・空間を目指したいです。それを考えることができるのはとても有意義ですね」

──藤田さんの初めて演劇体験は9歳の頃。母親に連れられて観た劇団四季『オペラ座の怪人』を始まりに、市民劇団に入り、そこからずっと演劇とともに人生を歩んで来た。

「今振り返ると、母親が演劇をやってみたらいいと思って、連れて行ってくれたんだと思います。初めて演劇を観たのと同じようなタイミングで、僕が住んでいた北海道伊達市に、大きな劇場が建ちました。劇場が建ったことで市民劇団ができて、その市民劇団に応募して、そこからはずっと18歳まで子役をしていました。ずっと演劇漬けですね。

自分の意思で演劇をやりたいと言ったのだと思っていたけど、実は母が仕向けていたような気もします(笑)。母としては、いろいろな経験を子どもにさせたかったに尽きるのかもしれません」

──最後に、『めにみえない みみにしたい』をこれから観に来る人、そしてマームとジプシーを初めて観る人へメッセージをくれた。

「演劇は、当たり前だけどその場その場に行かないと観られないものだと思います。家で再生ボタンを押せば流れるものでもないし、その場に行かないと感じられないもの。だから、観客のみなさんが観に来るのにとてもハードルが高いものかもしれませんが、まずは足を運んでほしいですね。分け隔てなく誰もが観られる作品だと思っています。現在という時代に足を運んだから、分かることを感じてもらえたらと思います」

![『めにみえない みみにしたい』が公演中、マームとジプシー藤田貴大さんインタビュー。「その時、その場にいた質感を覚えていて欲しい」 | Fasu [ファス]](https://stg.fasu.jp/wp-content/themes/fasu/images/logo.svg)

![『めにみえない みみにしたい』が公演中、マームとジプシー藤田貴大さんインタビュー。「その時、その場にいた質感を覚えていて欲しい」 | Fasu [ファス]](https://stg.fasu.jp/wp-content/themes/fasu/images/logo_sp.svg)

![Fasu [ファス]](https://stg.fasu.jp/wp-content/themes/fasu/images/logo_white.svg)