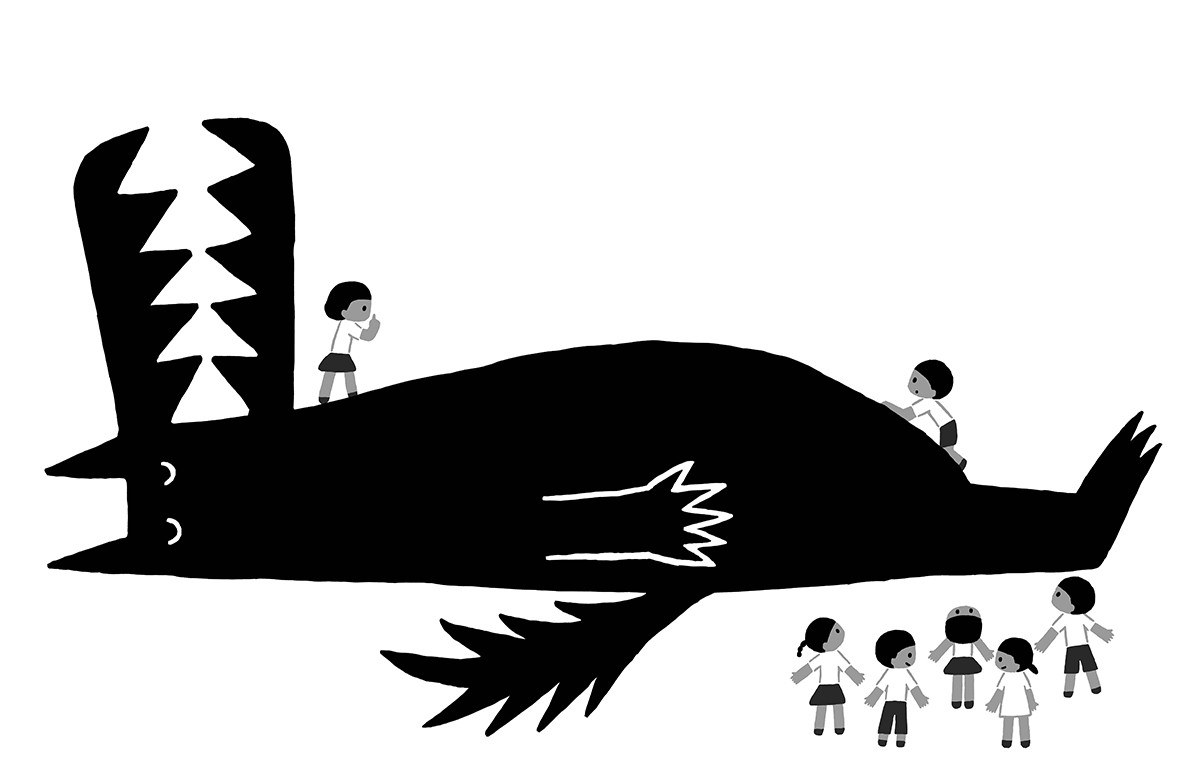

映画『存在のない子供たち』。戸籍のない少年が、両親を告訴するまでの奇跡の物語

いつの時代、どの国に、どんな親の元に生まれるかは誰も分からない。今の日本に生まれることは、物の豊かさや治安から考えると、とても恵まれているように思う。

しかし、最近は子どもにまつわる辛い事件も多く、悲しい現実に言葉を失ってしまう。同様に、世界には貧しい国も多くあり、映画『存在のない子供たち』では、出生届が出されず身分証もない少年が、親を訴える物語を描いている。

舞台は中東のスラム。12歳のゼインは、学校に行かず路上で物売りや大人の手伝いをしている。小さな弟妹がたくさんいて、彼が家計を助けているからだ。ある日、両親は11歳の妹サハルを結婚させる。それに怒ったゼインは家出してしまう。たどり着いた遊園地で仕事を探そうと奮闘するが決まらず、困り果てていたところをレストランで働く黒人女性ラヒルに救われる。

ラヒルの家には赤ん坊のヨナスがおり、ヨナスの面倒を見る代わりにゼインを居候させてもらうことになった。ラヒルはエチオピア移民で、偽造の滞在許可証で働いていたが、もうすぐ期限切れになる。ある日、ラヒルは不法就労で警察に拘束されてしまう。

ラヒルは家に戻らず、ヨナスのミルクがなくなり、ゼインの食べ物も無くなってしまう。救護所でミルクをもらい、偽の処方箋で得た薬を売ったりしてお金を稼ぐが、長くは続かない。追い詰められたゼインは、ヨナスを偽造屋に渡してしまう。それで得たお金で国外に出ようと考え、身分証をもらうために再び家に戻ったゼイン。しかし、両親は「身分証は無い」と言い放つのだった。

ゼインには戸籍がなく、社会的には存在していないのだった。しかも不在中に、妹のサハルが死んでしまったことを知る。ゼインは怒りに震え、サハルの結婚相手をナイフで刺してしまう。禁固5年を少年刑務所で償うことになったゼイン。ゼインは、社会問題を取り上げる生放送番組に電話を掛け、「両親を訴えたい」と伝えるのだった――。

ゼインが訴えた理由は、「両親が自分を産んだだけだったから」。つまり、きちんと育てられる環境や金銭の余裕がないまま産んだだけで、何もしなかったから。親には育てる義務があり、子どもは育てられる権利がある。存在していないはずだった12歳の声は、社会に大きな反響を及ぼす。ゼインの声は両親への怒りであり、そんな両親を生み出した社会、社会を作った国への抵抗でもある。

この映画は、監督が3年のリサーチを重ね、貧困地域、拘置所、少年刑務所を訪れ、見聞きしたことを盛り込み、フィクションに仕上げている。登場人物のほとんどが素人で、役柄とよく似た境遇を持つ人をキャスティングした。演技ではない自らの感情を表現することで、ドキュメンタリーでは出せない強い人間性を映し出している。

主人公ゼインを演じる少年ゼインの愛らしさもたまらない。戻らない母親を待ちながら、赤ちゃんを懸命に世話する姿が涙を誘う。両親に見放されながらも、小さな子を守る正義感と愛情深さをもつ彼は、人間としての豊かさと誇りに満ちている。まっすぐ前を見据える瞳は、果てしなく美しく澄んでいるが、将来への不安や怒りを隠しきれないのかどこか影がある。

この物語は、日本で暮らす私たちに何を問いかけるのか。遠く離れた国の、自分とは関係のない話だとは思わないで欲しい。日本においても戸籍がない子、親から最低限の食事さえも与えられない子、虐待される子が、多くはないが確実にいる。

自分たちのそばに、そんな気配や予兆がある子がいないか、さりげなく目を光らせておいて欲しい。貧困や孤独な家庭環境のせいで、社会から置いてけぼりにされるような子どもや家庭がない社会を作り、未来へつなぐことが私たちの仕事でもある。

ゼインのような中東の子どもに、すぐにできることはないかもしれないが、思いを馳せ、心を寄せるだけでもいい。この映画を観ることが意識を変えるきっかけになる。私たちは、同じ地球に住む仲間であり、互いに助け合わなくてはいけない。子供達が平和な未来を末永く過ごせるように、社会や世界全体が良くなることを考えて、意識を変え行動を起こすことを忘れてはいけないのだ。

![映画『存在のない子供たち』。戸籍のない少年が、両親を告訴するまでの奇跡の物語 | Fasu [ファス]](https://stg.fasu.jp/wp-content/themes/fasu/images/logo.svg)

![映画『存在のない子供たち』。戸籍のない少年が、両親を告訴するまでの奇跡の物語 | Fasu [ファス]](https://stg.fasu.jp/wp-content/themes/fasu/images/logo_sp.svg)

![Fasu [ファス]](https://stg.fasu.jp/wp-content/themes/fasu/images/logo_white.svg)