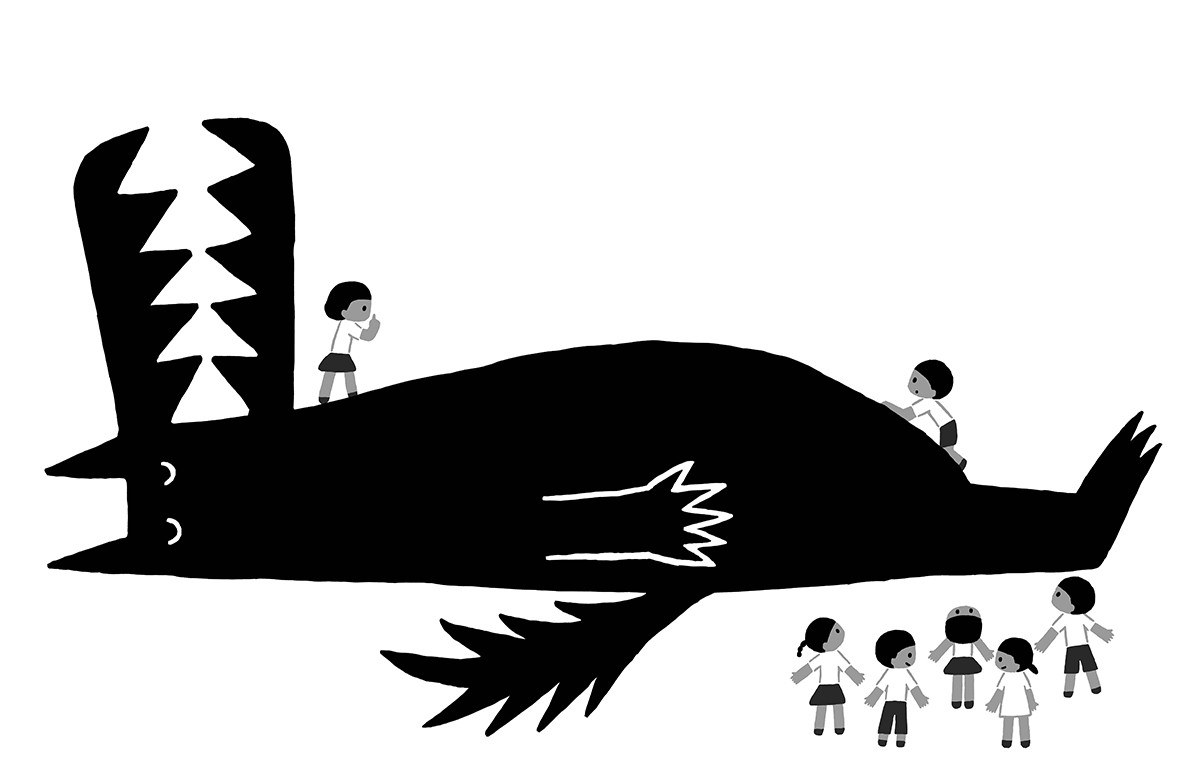

死を目前にした主人公から沸き立つ、強烈な“母性”とは? 『湯を沸かすほどの熱い愛』

子どもを産み、育てるという仕事。親である人すべてが経験している普通のことだが、“母性”について普段から疑問に思っていることがあった。そのはっきりした答えが、映画『湯を沸かすほどの熱い愛』に描かれている。

映画の舞台となるのは、町の小さな銭湯。1年前に夫が失踪し、女手ひとつでパートをしながら高校生の娘を育てる双葉が主人公だ。銭湯はもちろん休業状態、そんな中双葉はパート先で倒れてしまい、運び込まれた病院でステージ4の末期がん、余命わずかと宣告される。

死に向かう母とその家族の物語……と言えば、涙腺崩壊の感動物語と思う人は多いかもしれないが、それだけでない。

途方に暮れる双葉は、「自分にはやることがある」と奮い立つ。ひとつ目は失踪した夫を探し銭湯を再開させること、ふたつ目は、いじめられている娘を自立させること。あとふたつ、双葉が自分に課したミッションがあるが、それは物語の大切な“秘密”に関わることなので、ここでは書かないでおきたい。

そのふたつの“秘密”が、正直ありえないほどショッキングで、“母性”の本質に気づくきっかけになったものだ。

双葉は、学校でいじめられている娘に対して、「立ち向かう強い心を持て。だから学校は絶対に休むな」と、厳しく諭す。この場面の親心の本音として、「学校には行かなくていい。無理しなくてもいいんだよ」ではないかと思ったが、これは“秘密”につながる伏線のひとつ。

他にも、双葉が娘に手話を教えていたことや、毎年同じ日に知らない女性からカニが送られてくること。これらすべてが“秘密”につながっていく。

その“秘密”を知り“母性”について考えると、その壮大さと深さに、思わず言葉を失ってしまう。“母性”とは、子どもを産むことで備わるものではなく、時間や思いとともに育まれるもの。産む、産まないに関わらず、全ての人がもっている“愛”に近いものなのだ。

自身が感じていた違和感は、それだった。「出産=お母さんになると、母性がわいてくる」と勝手に思っていたが、出産直後にわいてきたのは、子育てへの“不安”と“恐怖”だけ。「“母性”はどこに行ってしまったの?」と不安になったが、子の成長とともに育まれるものと知っていれば安心できる。

結果として、双葉は死から逃れられることはできない。しかし全てのミッションをやり遂げ、最高の死を迎える。もちろん、どのシーンも涙なしでは観られないが、それは“死”を前にした悲しみや辛さだけでなく、“母性”があまりに大きく、ふくよかで、あたたかいからだ。

愛に近い、この強烈な“母性”を沸き立たせているのが、主人公双葉を演じる宮沢りえ。観る前は、「高校生の娘がいる設定そのものが無理あるんじゃないか?」と疑っていたが、終わってみれば、彼女以外できなかったというジャストフィット感。時間によって育まれた“母性”をにじませた、明るさと芯の強さのあるタフな母親を演じきっていた。

高校生の娘役、杉咲花も素晴らしい。複雑な状況に置かれながらも、腰を据えていろいろな事件や“秘密”に挑む姿こそ感涙必至。観る人誰もの心をつかむ演技力は、今後の役者としての成長が末恐ろしく感じるほど。

スクリーンでは、この2人が繰り広げる母娘の姿に注目したい。学校に行かないともめるシーン、双葉が娘に“秘密”を告白する車中のシーン、病に伏した双葉を見舞うシーンなど、強い絆でつながった母娘は、感情をむき出しにして本音をぶつけ合う。荒々しくも愛情に満ちた母娘のやり取りに、思わず感情移入してしまうはず。

それと対照的なのが、失踪した父親役のオダギリジョー。浮き雲のようなダメ夫を、ふんわりとただよう空気のように演じている。双葉の強烈な母性に救われている、もう1人の子どものような存在で、物語に笑いと癒しをもたらしている。

最後に、一風変わったタイトル『湯を沸かすほどの熱い愛』について。なぜこのタイトルがつけられたのかを、エンディングまで観終わった時に初めて納得する。「まさに!」とも言える、パーフェクトなラストに胸がすっと軽くなるはずだ。

![死を目前にした主人公から沸き立つ、強烈な“母性”とは? 『湯を沸かすほどの熱い愛』 | Fasu [ファス]](https://stg.fasu.jp/wp-content/themes/fasu/images/logo.svg)

![死を目前にした主人公から沸き立つ、強烈な“母性”とは? 『湯を沸かすほどの熱い愛』 | Fasu [ファス]](https://stg.fasu.jp/wp-content/themes/fasu/images/logo_sp.svg)

![Fasu [ファス]](https://stg.fasu.jp/wp-content/themes/fasu/images/logo_white.svg)