そんなふう 61

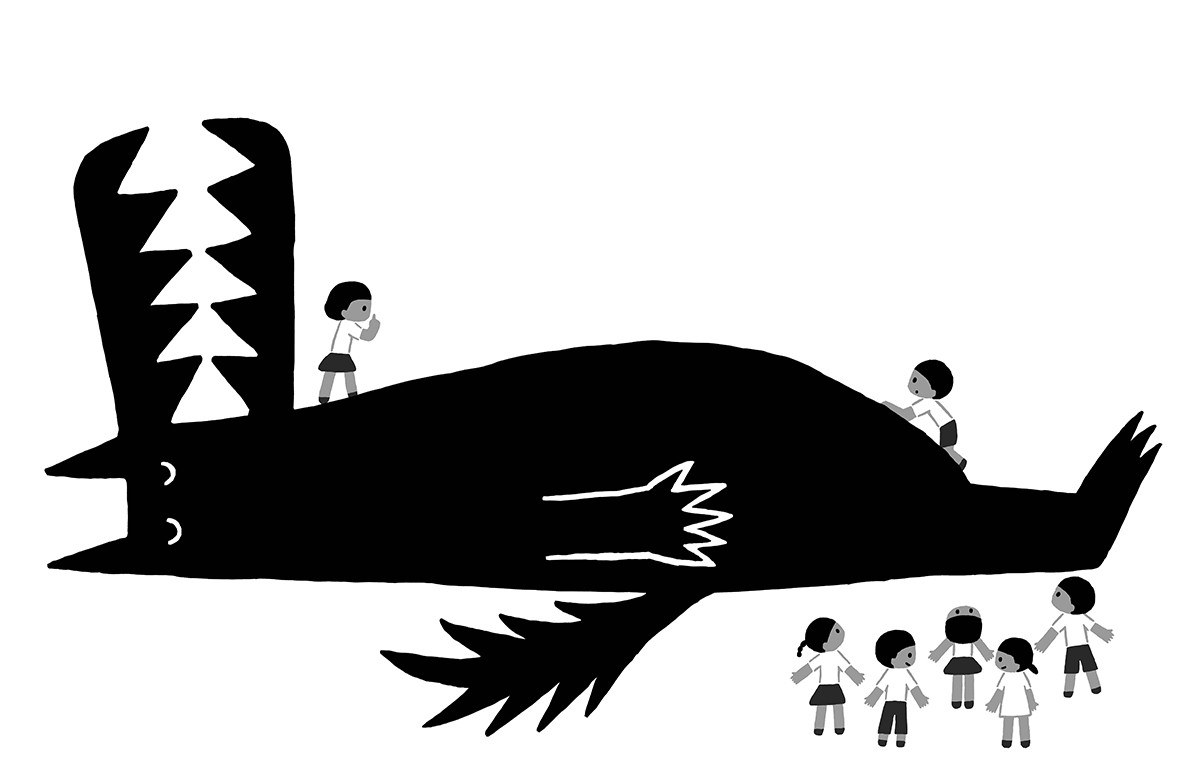

暮れも押し迫った頃、娘と夫がほぼ同時に熱を出した。その日は遅いクリスマス会を兼ねた忘年会をしようということで友人家族が泊まりに来ていた。早い時間からおでんを煮込んだり、クリスマス会らしく丸鶏にピラフを詰めたものを用意したりしていたのだが、さあ食べようとテーブルに皆が集まったとき、つい数分前まで騒いでいた娘がごはんいらない、しんどいと言い出した。見ると顔がほんのり赤くなっていて、目がとろんとしている。熱を測ると38.5度。ごちそうもケーキも食べられないね、かわいそうだけどしょうがないね、とソファに横になった。娘を横目に見つつ食事をしてから寝室で寝かしつけた夫が戻ってくると、おれもあやしい、たぶん熱がある、と言い出した。翌日病院にいくとやはりインフルエンザだった。すぐに薬を処方してもらい、ふたりともその翌日に熱は下がったが、しばらく外出は無理なので年越しを実家で過ごす予定はキャンセルとなった。

あれ?年越しは実家じゃないのか、、とぼんやり思ってから、お正月に両親と過ごさないということは生まれてから一度もなかったことに気がついた。高校生の頃、友人と初詣に出かけても帰るのは両親の住む家だったし、東京に住み始めてからも毎年帰っていた。お正月は家族と過ごすものと思っていたし、自分の家族ができてからも夫と娘を連れて帰っていたから、なんだかふわっとした気分になり、例えるなら糸の切れた凧のような感じだった。両親は健在だし、繋がりが切れたわけでもないのに、なんでこんな気持ちになるのだろう、ともやもやした。自分の家族ができたのだから、自分たちだけで正月を過ごすことになるのも自然なことだが、それでも毎年あったこと、いつも通りのことというのは見えない部分でなにかに繋ぎとめられていたのかもしれない。

大晦日の夜は年越しっぽい感じがするからと、こたつの上に夕食を並べてみたり、紅白歌合戦を最初から最後まで見たりして年末の空気を楽しんだ。そろそろ日付も代わろうとする頃、こたつに寝転んでごろごろしていると廊下で夫が呼んでいる。窓を開けて外を指差しているので近づくと、近所のお寺の除夜の鐘の音が聞こえた。高台にある寺なので遮るものが何もないせいか、予期せず届いた音だからか、冬の夜の冷たい空気と相まって胸に染み入るよう。この家に住み出して2年経つが近くのお寺の鐘の音色がこんなに美しいとは知らなかった。ここで3人だけで年越しを過ごすのも悪くないなと少し思ったが、いやでもそんな日はいつか来るのだし、やはり実家で過ごしたかったな、来年はインフルエンザの予防接種をしよう、と思いながら鐘の音に耳を澄ました。

![そんなふう 61 | Fasu [ファス]](https://stg.fasu.jp/wp-content/themes/fasu/images/logo.svg)

![そんなふう 61 | Fasu [ファス]](https://stg.fasu.jp/wp-content/themes/fasu/images/logo_sp.svg)

![Fasu [ファス]](https://stg.fasu.jp/wp-content/themes/fasu/images/logo_white.svg)