そんなふう 54

3年前、夏の始まりの頃。蝉の声を聞きながら昼食を食卓の上に並べて、さあ食べようとした時、どすん、と下腹部あたりに鈍い痛みがあった。生理痛に似た鈍痛を感じながら、ついに来たか、と思った。予定日の4日前だった。少し緊張が走る。これが陣痛の始まりなのかな、と思いつつ、とりあえず目の前に並んだ食事に手をつける。またしばらくしてどすん、と来た。やっぱりそうなんだ、と確信し、これからしばらくの間、食事をゆっくり食べることができなくなるかもしれないと思い、そのあと數十分おきにくる鈍痛の度にお腹をさすりながら、やすみやすみ昼食を食べた。

陣痛が定期的に10分間隔になったら病院に電話する、ということはわかっていたので、とりあえず準備を始める。ある程度出産時必要なものはバッグに入れて準備していたので、シャワーをとりあえず浴び、お腹がマックスに大きい今の状態を記念写真に残しておこう、と思い、夫に撮ってもらう。

デジカメの画面を確認すると、パツパツに張ったお腹と同じくらい二の腕の太さが気になったが、いまさら気にしても、、また撮り直してと言うほどのことでもないか、と思う。

陣痛の間隔はまちまちで、30分くらい空くときもあれば10分間隔ぐらいになったりもして、電話はいつすればいいのか判断がつかない。耐えられないような痛みでもなく、生理痛のひどいときのほうがつらいぐらいだったので、しばらく様子をみることにした。

このまま夜を迎えるのも少し不安だなと思い、夕方一度病院に今の状態を電話すると、やはり10分間隔になったら何時でもいいので電話してくださいと言われる。

同じような状態が夜中も続き、少しずつ痛みが強くなってくるが、それでも全然耐えられる痛みだったから、陣痛って思っていたより耐えられる痛みなのかな、と甘く考えていた。

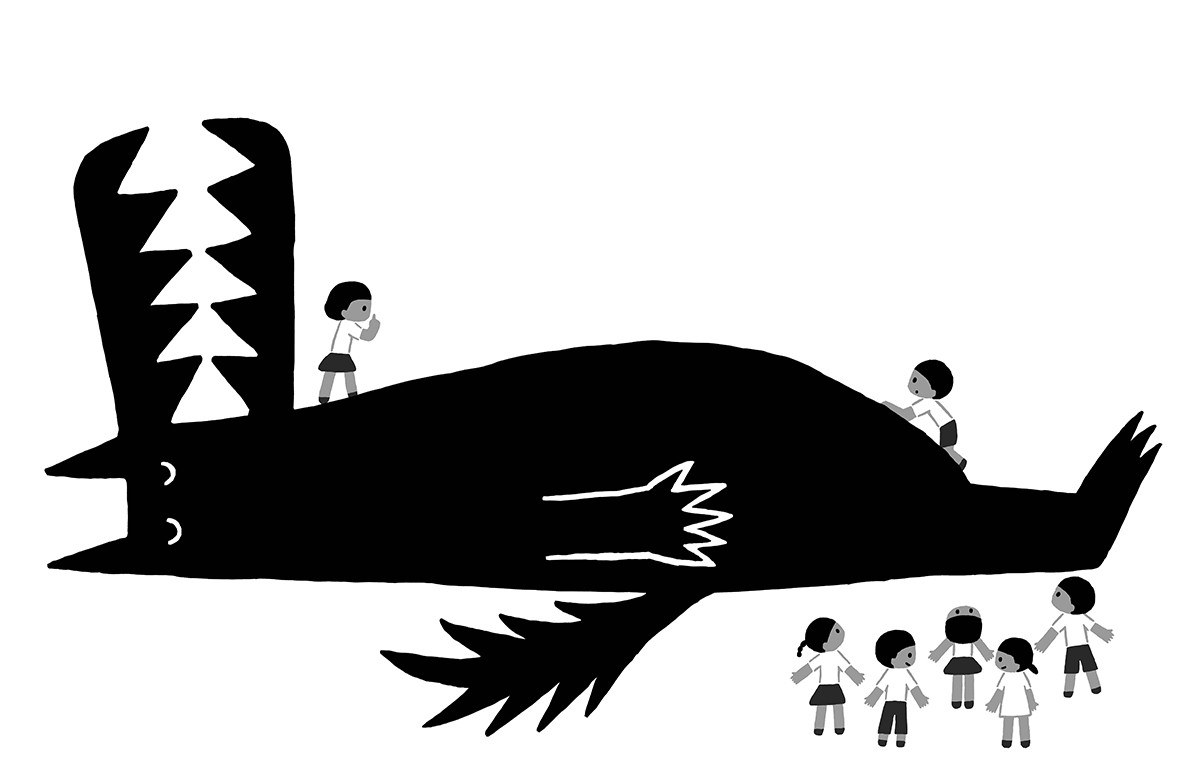

ほとんど眠れずに朝になり、昼も過ぎ、なんとなく10分間隔ぐらいなんですが、と病院に電話すると、じゃあ来てみます?ということになり、とりあえず行くことにした。陣痛から分娩、産後2時間まで滞在できる、LDR室という部屋に入ると現実感が出てきたのか、急に痛みが強くなってきた。お風呂に入ると陣痛が促進されていい、ということでお風呂にお湯を貯めてもらい、入ろうとするのだけど、陣痛のたびに動けなくなり、服を脱ぎながらバスタブにしがみつき、これが陣痛か、、やっぱり甘かった!と、本格的にやってきた痛みにこれから耐えられるのか自信がまるでなくなる。なんとか風呂に入り、やっとの思いで分娩室に戻ると、そのあとは時間の間隔がなくなるくらい、ただずっとベッドの端にしがみつくしかできず、10年くらい前に嵐の中、船に36時間揺られた時の記憶がフラッシュバックした。陣痛が波のように襲ってくる、と時々聞いた表現は、的を得ているんだなと思った。まさに何度も繰り返す大波の中の、小さな船の中にいるようだった。あの時も船の中の簡易ベッドから起き上がれず、ただ早く時間が過ぎ去ることしか考えられなかった。子宮口が5cmまで開いたら麻酔を打ってもらえるということで、もう5cmですか?まだですね、というやりとりを何度もして、もうこれ以上は耐えられない、、となったとき、この痛みよりもさらにひどくなるのですか?と看護師さんに聞くと、そうですね、この痛みがまだずっと続く感じです、麻酔を打たないと早朝あたりに生まれると思いますが、麻酔するともう少し長引きます、と言われた。迷いなく、麻酔してください、、とお願いした頃にちょうど子宮口5cmです、と言われ、数分後にはすうっと痛みから解放された。それからは楽になったものの、睡眠不足と疲れのまま朝になり、途中で麻酔が切れたりしてまた痛みの波に飲み込まれたりしながら、お昼近くになった。もうすぐ最初の陣痛から36時間か、嵐の船の時間と一緒だなと思ったりした。麻酔で陣痛が弱まったせいで、促進剤も投与されたりしながらなんとか子宮口が全開になった頃、自分よりも倍近く若いだろうと思われる、美人の先生が現れた。その時は麻酔が効いていて冷静だったので、息を吸って、はい、止めて、いきんでください、と、先生と看護師さんの言われるまま何度か繰り返すと、もう大丈夫ですよ、下を見ていてくださいね、と言われた。私に見えるように少し持ち上げるようにして出て来た赤ん坊を見せてくれた。油脂と血にまみれている、小さなその人を見た最初の感想は、人のかたちをしている、出来上がっている!だった。そう思った瞬間、部屋の空気がうねるように動き、なにか大きなものに包まれたような感覚がし、胸が震えた。ただ手も足もしっかりあることが嬉しかった。

あれから3年経ち、目の前のこの人は自分が今日誕生日だということを認識し、ケーキが食べられることを喜んでいる。保育所でプレゼントをもらったと嬉しそうに話し、一緒に祝っている人たちのことを好きだと思っている。この3年のあいだ、今まで知らなかったさまざまなことを見せてもらい、自分の人生に深い彩りを与えてくれたということに、わたしがどれほど感謝しているかということを、この人は知らない。

これから誕生日がくるたびに、蝉の声と共にどすん、と感じたお腹の鈍い痛みと、大きな気配に包まれるような感覚を思い出し、この巡り合わせに毎年感謝するのだろう。

![そんなふう 54 | Fasu [ファス]](https://stg.fasu.jp/wp-content/themes/fasu/images/logo.svg)

![そんなふう 54 | Fasu [ファス]](https://stg.fasu.jp/wp-content/themes/fasu/images/logo_sp.svg)

![Fasu [ファス]](https://stg.fasu.jp/wp-content/themes/fasu/images/logo_white.svg)