そんなふう 53

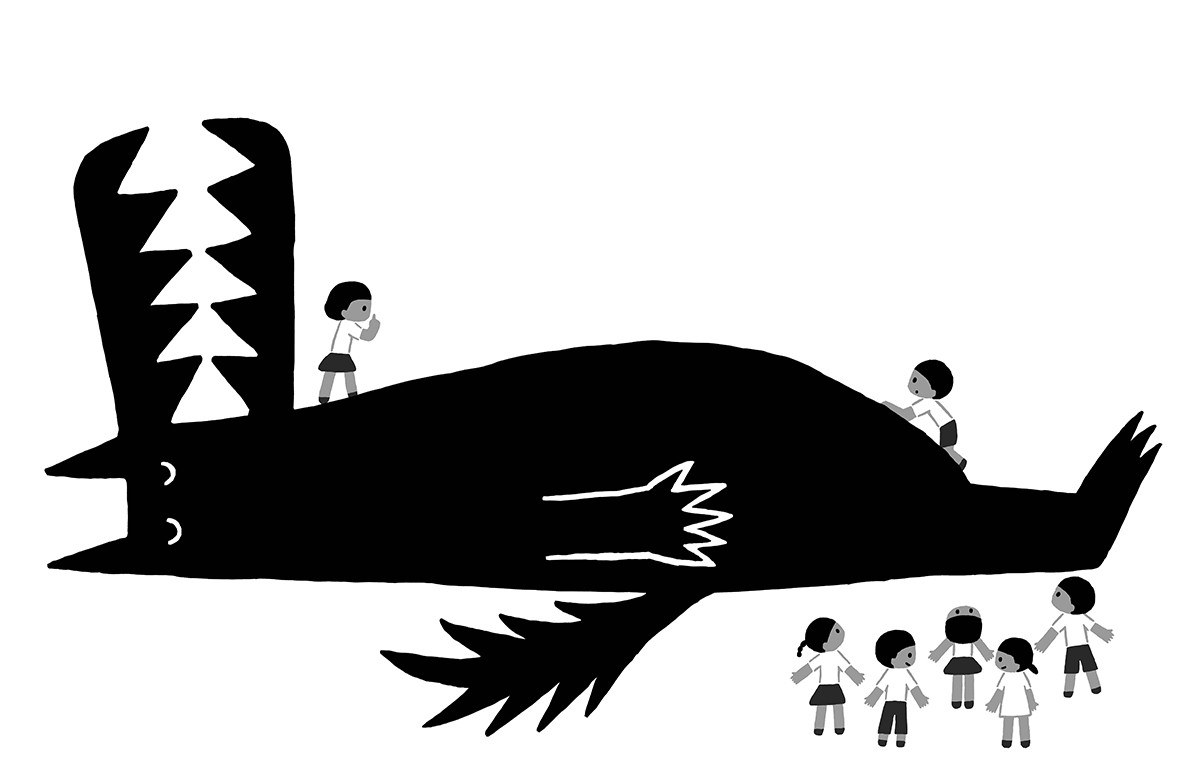

梅雨入りしたばかりの曇り空の朝、いつものように朝食をすませて片付けをしていたとき、「あと数日だと思ってください、と先生に言われた」と義母から泣き声で電話があった。ここ数年闘病していたから心構えはしていたはずだけど、あと数日と言われて、胸が締め付けられた。数年のあいだ、治療しながらも徐々に弱っていった義父が、先週ついに歩けなくなったと聞いていたので、翌日に天草に帰る夫の飛行機を手配していた。電話を切ったあと、いつものように作業を始めた夫の後ろ姿がいつもよりも小さく、固まってみえた。明日の飛行機はキャンセルして、今日すぐに帰ったら?と言うと、振り向いて頷いた彼の顔はいままでに見たことがない、叱られた小さな男の子のような表情をしていた。すぐに飛行機の便を調べ、羽田まで送り、自分もいつでも飛行機に乗れるように準備を始めた。打ち合わせや撮影を予定していた仕事先にメールや電話で延期やキャンセルの相談をしたり、締め切り前の原稿を急いで送ったりした。夕方到着した夫の電話で義父の様子を聞き、翌日も電話で相談し、結局自分と娘は翌々日に帰ることになった。自宅療養していたから、実家に着いてすぐに義父のそばに駆け寄ると、訴えかけるような強い眼差しでじっとわたしを見ながらなにか言葉を発した。耳をそばに寄せてみると、びょうきに、なってしもうた、と途切れながらなんとか言っているのが聞き取れた。そうだね、きついねと頷き、娘も近づけると、いままでに見たことがない義父の姿に驚いたのか、すぐに横のリビングに行ってしまった。自分はしばらく横にいて手を握っていると、今度はさっきよりも聞き取りやすい声で娘のそばに行ってあげなさい、というようなことを言われた。病気になってからも、いつも自分たちのことを気遣ってくれていたが、こんなときにも変わることがない義父の優しさに触れ、自分が同じ立場になったときにこんなふうに気遣えるだろうか、と思う。あまり疲れさせてもいけないと思い、離れて様子を見ていると、手を宙にかざしながら、長い手をゆらゆらと揺らし、一点を見つめ、しばらくすると眠り、という状態を繰り返していた。もう自分たちには見えないなにかと半分繋がっているようだった。それから数日、同じように少し会話して、また半分眠るような状態が続き、食事も水も摂れなくなっていた義父は、日を追う毎にだんだんと弱っていった。自分が来て3日目の夜、もうほとんど会話ができなくなっていたけど、義父の手を握りながら、しばらく横に座っていたら、突然とてもクリアではっきりと力強い声で「あんたも早く帰りなさい」と言われ驚いた。声を出すのも大変なときだったから、強い言い方になったせいだろう、わたしは邪魔だったのかと一瞬悲しくなった。困惑しつつ、もう少しそばにいさせてほしいと言うと、ただじっと目を見つめるだけだった。少し経って落ち着いて考えたら、わたしの仕事が忙しいことを案じて、自分のことはいいから早く仕事に戻りなさい、という意味だったのだなと気がついた。毎回実家に帰る度に、「倫子ちゃんも忙しいだろうに帰って来てくれてありがとう」と言ってくれていたことを思い出し、本当に義父の気遣いが変わらなくて驚いた。

翌朝、起きてすぐに義父のそばにいき、おはようと挨拶に行くと、痰が絡んでいるようで、苦しそうにしていた。痛み止めはこれ以上強くすると意識がなくなるらしいけど、つらそうだから先生に相談しようか、と義母と話しながら背中をさすっていると、だんだん肩で息をするようになってきた。背を丸めてベッドの手すりをぎゅっと掴んでいる義父を見ていると、自分が陣痛で苦しんでいたときを思い出した。あのとき、自分も同じように初めて体験する息もできないような痛みになすすべがなく、ベッドの手すりに掴まるしかできなかった。いまの自分と同じように背中をさすっていた夫の目線と重なったように感じた。生まれるときも死ぬときも苦しいんだな、と思ったら、なんだかこの世の仕組みに対してやりきれない気持ちになった。痛みを逃してあげたいけど、背中をさするしかできない。しばらくして在宅ケアの看護師さんが来て診察してくれた。自分は横のリビングで子供たちの世話を始めたが、「こっちに来て、手を握って声をかけてあげてください」と言われてはっとした。義母と夫、義妹と自分が手を握ったり頭を触ったりして、それぞれに声をかける。おとうさん、きょうこれからみんな来てくれるんだよ、と言うと、ぎゅっと目をつぶった義父の目の周りは少し涙が滲み、それから息をひとつ吐いて、反応がなくなった。隣のリビングでは、娘と義妹の子供たちが朝から一緒に遊んでいる声が聞こえていて、テレビもつけっぱなしのいつもの朝だった。わたしたちが泣いているのを見て、異変を感じた子供たちも少し神妙な顔になったが、しばらくするといつもの自分たちの日常に戻って行った。娘を義父に触らせようとすると怖いと言っていやがったが、翌日になると、おじいちゃん死んじゃったね、と言って棺の上から顔を覗き込んでいた。息を引き取ってすぐの状態だと怖がっていたのはなぜだろう、いつもと違う世界の扉が開いていたのを感じとっていたのかもしれない。

お葬式が一通り終わり、葬儀場を出ると、どんよりとした空にいくつもの横筋が入った、奇妙な模様の雲が浮かんでいた。天国への階段みたいだね、と夫が泣き笑いみたいな顔で言って空を仰いだ。

![そんなふう 53 | Fasu [ファス]](https://stg.fasu.jp/wp-content/themes/fasu/images/logo.svg)

![そんなふう 53 | Fasu [ファス]](https://stg.fasu.jp/wp-content/themes/fasu/images/logo_sp.svg)

![Fasu [ファス]](https://stg.fasu.jp/wp-content/themes/fasu/images/logo_white.svg)