そんなふう 52

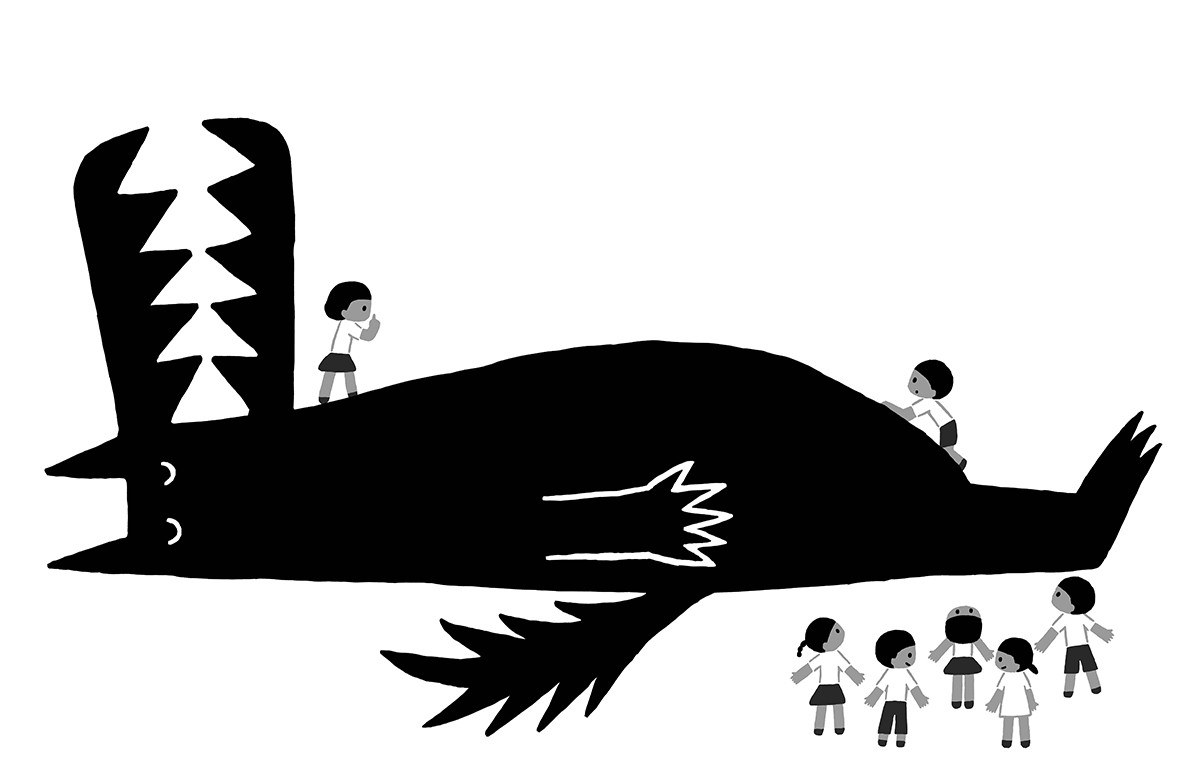

真夏のような暑さが数日続いた5月の日曜日、友達家族が遊びに来たので家の裏で川遊びを楽しんだ。子供たちが成長したこともあり、いつもよりも上流の方へ向かって歩いたり、ひんやりと冷たい水の感触を楽しんだりした。しばらくすると、子供たちが遊び疲れてぐずり出したので、そろそろおうちに戻ろうか、と言ったとき、足元あたりに子亀が流されているのを見つけた。あ、亀!と同時に叫んだ夫がすばやく捕まえた。手のひらに収まるサイズの子亀に、子供たちも興味津々。川に戻すと水の流れに乗って流されたり、少し立ち止まってじっとしていたりするさまを見て、なんだか別れ難くなり、もう少し写真に撮ったり観察したいから、とりあえずうちに連れて帰ろうとバケツに入れた。

昼食を食べたりして子亀の存在を少しのあいだ忘れていたのだが、洗濯物を取り込もうとベランダに出たときにバケツのなかで動いている子亀を見てはっとした。西陽にあたって甲羅が少し乾いていた。すぐに水を取り替えて、写真に撮らせてもらう。夫の手の上で動いたり、バケツのなかで水に浸かったりしている様子を見ていると、だんだん愛おしさが増してきて、なんだかますます別れ難くなってきた。少しの間だけ飼わない?と夫に言ってみるが、それは自分のエゴだとわかっているので、うーん…でもなあ、と難色を示す夫の次の言葉をさえぎるように、そうだよね、可哀想だよね、と自分で自分に言い聞かせる。夫が子亀を川に戻しに行った後ろ姿を見ながら寂しい気持ちになったのは、娘の過ぎ去った赤ちゃん時代を思い出したせいもあるのかもしれない。子亀が夫の手のひらとバケツの中を行ったり来たりしているのを見ていると、娘が新生児の頃に沐浴していた姿と重なった。耳に水が入らないように、気をつけながら慣れない手つきで夫が世話をしていた様子を思い出したのだ。毎回沐浴するたびに、小さな手足をばたつかせ、じっとしなかったあの子と、バケツの中で外に出たそうにもがいている子亀は同じように小さくて壊れやすそうで、でも力強い生命力を放っていた。あの頃の娘の頭のサイズは、ちょうど夫の手のひらに収まるくらいだった。あの頃のあの子にはもう会えないから、せめて子亀を少しでも自分の近くに引き留めたい気持ちになってしまったのだった。

![そんなふう 52 | Fasu [ファス]](https://stg.fasu.jp/wp-content/themes/fasu/images/logo.svg)

![そんなふう 52 | Fasu [ファス]](https://stg.fasu.jp/wp-content/themes/fasu/images/logo_sp.svg)

![Fasu [ファス]](https://stg.fasu.jp/wp-content/themes/fasu/images/logo_white.svg)